脳トレ! 手足の体操 疲れを取る体操で熟睡へ

健康生活研究所所長●堤 喜久雄

知らず知らずのうちにたまっているのが疲れです。頑張り屋さんほど心身をいたわる時間を取ることを忘れがち。今回は、その日の疲れはその日のうちに取り、良質な睡眠へと導く体操をご紹介します。

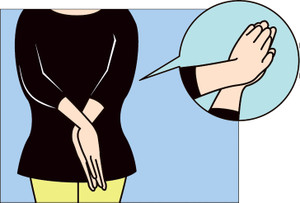

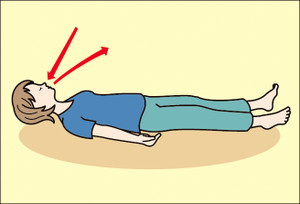

寝付きが悪いときは、就寝前に手足の血行を促進して温めると安眠を誘うようです。指先包みの体操に足指の動きを加えて、全身の血行を促進させます。これにつぼ刺激を組み合わせて疲れをさらに癒やします。手足が温まり、気持ち良いと思う程度に繰り返しましょう。

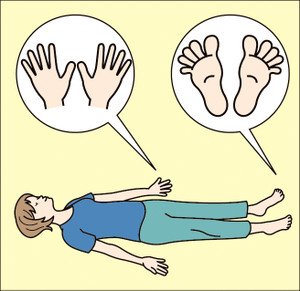

●指先包みと足指体操

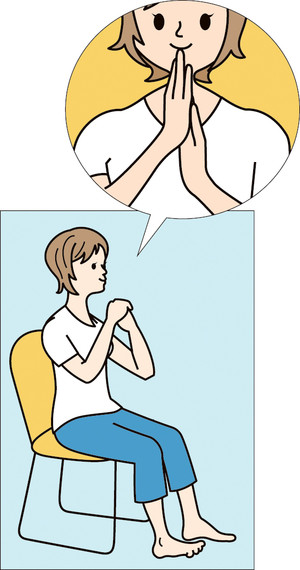

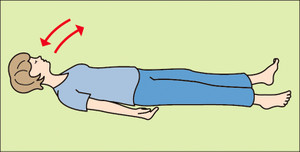

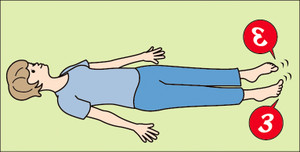

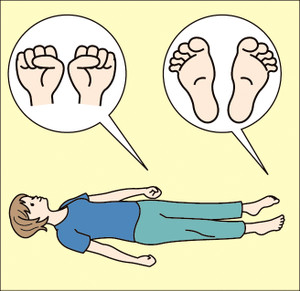

(1)手のひらを合わせて上下にこすります。右手を上にずらしたところで、右手の指先を曲げて、左手の指先を包み込むように握ります。同時に、右足の指を曲げます。

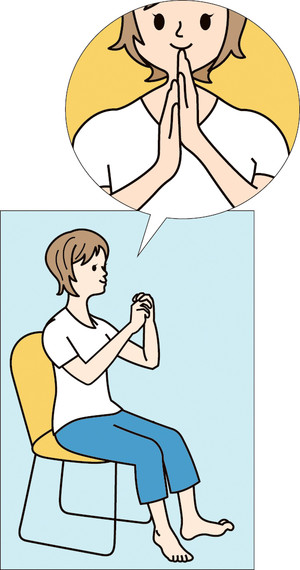

(2)右手の指先を伸ばし、手のひらをこすっていき、左手を上にずらします。このとき、左手の指先を曲げ、右手の指先を包み込むように握ります。同時に、右足の指を伸ばし左足の指を曲げます。

(応用)

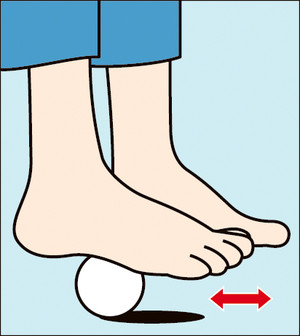

ゴルフボールやクルミを用意し、足を動かしながら、足の裏で転がせばつぼ押し効果も期待できます。