春眠暁を覚えず

気象予報士●檜山靖洋

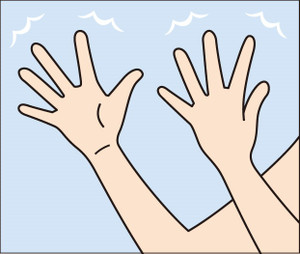

春本番を迎えます。4月は日ごとに暖かさが増し、過ごしやすくなって、良い陽気の日が多くなる季節です。春はなんとなく眠い日が多い気がしませんか。日なたの窓辺はぽかぽかで、昼間でもついうとうとしてしまいますね。

「春眠暁を覚えず、処々に蹄鳥を聞く」

これは、古代中国、唐王朝の詩人の詩として知られています。春の眠りは心地良くて、夜が明けたことも気付かずに、鳥のさえずりでようやく目を覚ます、という意味です。

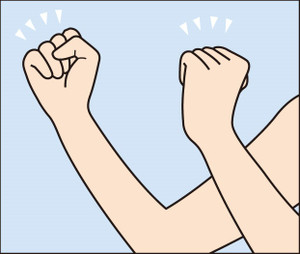

東京や大阪では、4月の半ばごろから最低気温の平年値が10度以上になります。朝晩でも暖房が必要ないくらいになります。眠るにはちょうど快適な気温かもしれません。北日本では、まだ暖房が必要かもしれませんが、それでも冷え込みは次第に弱まってくる頃です。

快適な眠りで疲れが取れるのは良いことですが、新年度早々、寝坊しないように気を付けましょう。

気象予報士・防災士

檜山靖洋 ひやまやすひろ

1973年横浜市生まれ。

明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。

1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。

2005年からNHKの気象キャスターに。

朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。