こたつ開き

気象予報士(株式会社ハレックス)●檜山靖洋

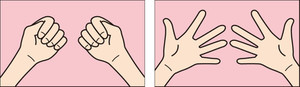

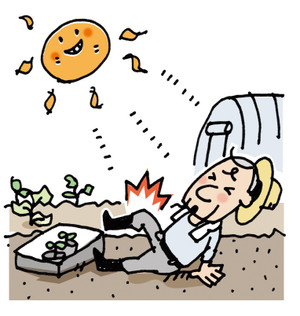

気温10度以下は暖房が必要になる目安です。北日本では11月は連日10度を下回るようになりますが、東京や大阪、福岡では、最低気温が10度を下回るようになるのは、11月半ばごろからです。11月7日は二十四節気の「立冬」(りっとう)で、東京地方でも木枯らし1号が吹くころです。木枯らし1号は冬型の気圧配置になると吹きますので、冬が始まった証しです。

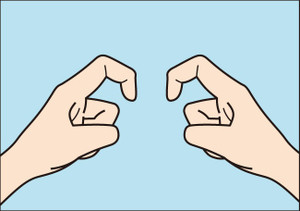

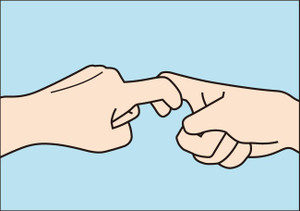

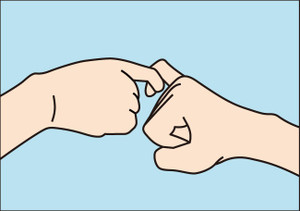

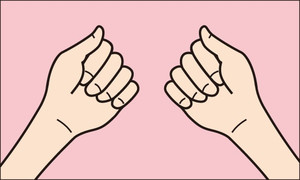

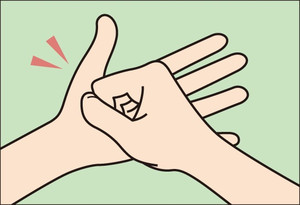

江戸時代には亥(い)の月の亥の日を「こたつ開き」といい、この日にいろりに火を入れたり、こたつを使い始めたりしたといいます。亥の月は旧暦10月のことで、今の11月ごろです。亥の日は年によって変わります。2021年の亥の月の最初の亥の日は11月11日です。亥(いのしし)は火に強く、火災から逃れられるといういわれから、亥の月の亥の日から暖房器具を使い始めたということです。

関東から西の地方も、そろそろ暖房が必要な時期です。