遠くにあっても台風に注意

気象予報士●檜山靖洋

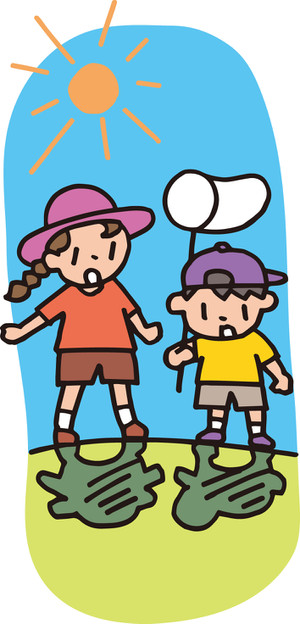

例年、子どもたちの夏休みに合わせるかのように、本州付近では梅雨明けとなります。子どもの頃には、海水浴、旅行、キャンプ、花火大会と、夏の楽しみがめじろ押しで、夏休みと梅雨明けが近づくと、とてもウキウキしたことを思い出します。

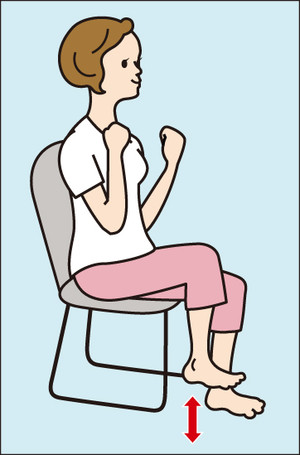

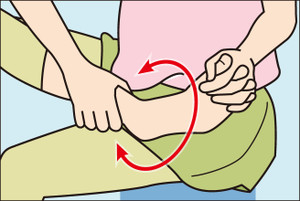

海水浴に行く前には、晴れていても雷雨がないか、風が強く波が高いかどうかなど、天気予報を確認しましょう。ただ、穏やかな天気でも油断しないでください。思わぬ高い波がやって来ることがあります。原因は、遠くの海にある台風からのうねりです。遠くの台風からのうねりが入ると、平均してそれほど波が高くなくても、1000波に1波は、2倍以上の高さの波がやって来ることがあります。3時間に1回程度、大波が来るということです。

遠くに台風があるかどうかもチェックして、台風がある場合は無理をしないようにしてください。

気象予報士・防災士

檜山 靖洋(ひやま やすひろ)

1973年横浜市生まれ。

明治大学政治経済学部政治学科を卒業後、印刷会社に就職。

1999年に気象予報士を取得し気象会社へ転職。

2005年からNHKの気象キャスターに。

朝のニュース番組「おはよう日本」の気象情報に出演中。